小儿面诊识病大全 中医理论与实用技巧

小儿面诊是中医儿科诊断的重要组成部分,通过观察孩子的面部色泽、形态、局部特征等,可以初步判断脏腑功能、疾病性质和病情轻重。中医认为,面部与五脏六腑经络相通,是内在健康的“镜子”。以下介绍中医小儿面诊的基本理论与常见疾病的识别方法。

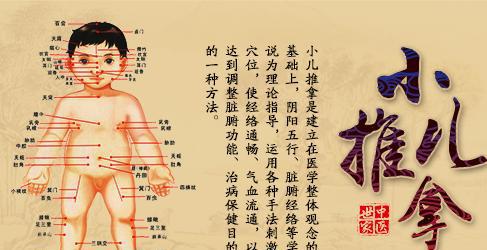

一、中医面诊理论基础

中医面诊基于“望、闻、问、切”四诊中的“望诊”,强调“望而知之谓之神”。面部不同部位对应不同脏腑:

- 额头:对应心肺

- 鼻部:对应脾胃

- 两颊:对应肝胆

- 下巴:对应肾和膀胱

- 口唇:反映脾胃功能

通过观察这些部位的色泽、形态变化,可推断小儿脏腑虚实、气血盛衰。例如,面色红润表示气血充足,而面色苍白可能提示血虚或寒证。

二、常见面部特征与疾病识别

1. 面色异常

- 面色发青:多见于肝风内动或寒证,如小儿惊风、腹痛。若青紫明显,需警惕缺氧或心脏问题。

- 面色发黄:常见于脾胃虚弱、湿热内蕴,如黄疸、消化不良。新生儿生理性黄疸一般较轻,若持续不退应就医。

- 面色发白:多属气血不足或寒证,如贫血、感冒初期。若苍白无华,可能为虚寒证。

- 面色发红:主热证,如发热、肺热咳嗽。若两颊潮红,可能为阴虚火旺。

- 面色发黑:少见,但若出现,提示肾虚或寒凝,需及时检查。

2. 局部特征

- 鼻部:鼻头红赤可能为脾胃积热,鼻流清涕多属风寒感冒,黄涕则为风热。

- 口唇:唇色淡白为血虚,唇红干燥为热盛,唇周发青可能为惊风或气滞。

- 眼睛:眼睑浮肿可能为肾虚或水肿,眼白发黄提示黄疸,眼袋发暗多为脾肾不足。

- 舌苔:虽非严格面部,但舌诊常与面诊结合。舌质红苔黄为实热,舌淡苔白为虚寒。

3. 其他体征

- 面部浮肿:可能为肾炎、过敏或营养不良。

- 痱子或皮疹:多与湿热、风邪相关,如湿疹、风疹。

- 面部抽搐:常见于肝风内动,如高热惊厥。

三、实用面诊技巧与注意事项

- 观察环境:在自然光下进行,避免灯光干扰。

- 综合判断:面诊仅为初步参考,需结合症状、舌诊、脉诊等综合分析。

- 动态观察:注意面色变化趋势,如由红转白可能为病情加重。

- 年龄因素:婴幼儿面部娇嫩,变化较明显,但需区分生理性与病理性。

- 及时就医:若发现异常,如面色骤变、持续发黄或青紫,应立即就医。

四、中医调理建议

针对常见面诊异常,中医提倡“治未病”:

- 面色黄、消化不良:调理脾胃,可用山楂、山药食疗。

- 面色青、易惊:平肝息风,避免惊吓,保证充足睡眠。

- 面色白、体弱:补气养血,多食红枣、瘦肉,适当运动。

结语

小儿面诊是中医智慧的体现,简单实用但需经验积累。家长可学习基础方法,辅助判断孩子健康状况,但不可替代专业医疗。平时注意饮食均衡、规律作息,才能从根本上守护孩子健康。

(注:本文仅供参考,具体诊断与治疗请咨询专业中医师。)

如若转载,请注明出处:http://www.smxzdnk.com/product/552.html

更新时间:2026-02-02 15:02:41